Il saluto

Il saluto è un Atto, costituito da un movimento del corpo, accompagnato da una locuzione verbale che si scambia con una persona nel momento in cui la si incontra o quando si prende commiato da lei, per manifestare rispetto, affetto, simpatia, devozione o sottomissione. Il saluto può essere anche tolto, in questo caso significa evitare il minimo rapporto con quella persona, per inimicizia, rancore o addirittura disprezzo. Il saluto, che nella civiltà moderna è una pura formalità di cortesia, rivela tuttavia un’origine religiosa. Dal punto di vista formale è una formula, mentre il suo contenuto è spesso un augurio per esempio, “buongiorno”, il che presuppone che in origine si credesse nella sua efficacia di formula magica. Altri tipi di saluto assumono la forma di una benedizione religiosa, ricorrendo al nome di Dio, per esempio “addio”. Il saluto non consiste solo in parole: la formula, com’è frequente nelle religioni, è accompagnata da gesti. Nel mondo moderno questi gesti sono l’inchino, l’atto di levarsi il cappello, o un contatto fisico (stretta di mano, bacio alla mano, abbraccio, bacio), e presentano tutti un’origine antica. I gesti di “autoumiliazione”, come l’inchino, possono risalire all’intento di dare all’altro, assicurazione della propria innocuità; ma spesso derivano invece da una generalizzazione delle forme di venerazione dovute al re divino. Le diverse formule rispondono a diversi gradi di formalità, a diversi contesti o a diversi momenti della giornata.

Ciao è la formula più confidenziale, che può essere pronunciata sia in apertura, sia in chiusura di conversazione e in qualunque momento del giorno o della notte. Questa locuzione, deriva dal latino “sclavum”, variante di “slavum” quando a essere ridotte in schiavitù erano le genti di provenienza slava. A partire dal Quattrocento si introduce l’abitudine di salutare qualcuno dichiarandosi suo schiavo, da qui la parola “ciao” che origina dal veneziano “s’ciavo”, schiavo, appunto.

Salve è un’espressione tradizionale giuntaci direttamente dal latino. Si tratta della forma dell’imperativo del verbo latino salvĒre “essere in buona salute” ed è quindi un’espressione augurale, “salute a te”, che si è fissata in una formula di saluto perdendo il contatto con il significato etimologico. Nel tempo il legame con il significato etimologico si è opacizzato e ha subito un’evoluzione semantica simile a molte altre formule allocutive di saluto come pronto, arrivederci e ciao.

Buongiorno e Buonasera sono saluti formali che possono essere usati sia in apertura, sia in chiusura di conversazione, e come già detto si tratta di locuzioni augurali, legate alla superstizione della formula magica. C’è poi “Come Stai” questa locuzione è ormai diventata una forma standardizzata di saluto. A differenza delle altre formule, questa richiede esplicitamente una risposta; se l’interlocutore non è una persona che conosciamo molto bene e con cui abbiamo una buona confidenza, il “…come stai?” è una domanda retorica che richiede una formula di risposta anche essa retorica. Se la domanda viene posta da un medico invece, non è MAI retorica ed in questo caso bisogna dire la verità.

Andiamo al linguaggio del corpo: Il gesto della stretta di mano risale a tempi antichissimi, e già in epoca remota era un simbolo di concordia universale. Se ne trovano le prima tracce archeologiche al tempo dell’antica Babilonia. Tra gli antichi greci la stretta di mano veniva definita come “δεξίωσις – dexiōsis” o “δεξιόομαι”, che significava “dare la destra”, che venne tradotta in latino come “Dextrarum iunctio”, che però indicava la stretta di mano fra gli sposi durante il matrimonio e che per questo veniva definita come “inter coniuges”

Nei poemi Omerici la stretta di mano viene descritta più volte come segno di fiducia,

La stretta di mano fra sconosciuti era probabilmente diversa da quella ”inter coniuges”; la maggior parte degli storici sono concordi nell’identificare il saluto “gladiatorio” come una stretta di mano a livello dell’avambraccio, un segno che avrebbe indicato, fra le altre cose, anche l’assenza di armi nascoste, e che veniva fatto fra soldati ma anche nella società civile. Quindi la stretta di mano non è altro che un atto di fiducia nei confronti dell’interlocutore, quando si incrociavano due persone si concedevano a vicenda la mano destra come segno che non brandivano l’arma e che non avrebbero attentato all’altrui vita. Alcuni storici ritengono che la stretta di mano sia tornata popolare grazie ai quaccheri del XVII secolo, i quali consideravano la stretta di mano un’alternativa più egualitaria rispetto all’inchino o al togliersi il cappello. Il saluto con la mano divenne in seguito un gesto comune e, nel XIX secolo, i manuali di etichetta spesso includevano linee guida per la corretta tecnica della stretta di mano. Una guida del 1877 consigliò ai suoi lettori che “un gentiluomo che preme brutalmente la mano che gli offre il saluto, o che lo scuote con troppa violenza, non dovrebbe mai avere l’opportunità di ripetere la sua offesa“.

Nel mondo occidentale sovente, ci si saluta scambiando baci. Il numero di baci può però differire, a seconda del paese infatti possono essere, uno due o tre; ad esempio In Russia, era molto diffuso il bacio sulle labbra fra uomini.

Il bacio è una forma di contatto fisico fondamentale fra due persone, per ciò assume diverse caratteristiche a seconda del contesto, diventando quindi in molte culture una comune forma di espressione di affetto, di amore, passione, amicizia, rispetto, o di saluto. Gli antropologi sostengono che il bacio deriverebbe dall’uso della madre di passare piccoli bocconi alla prole in fase di svezzamento, quindi un atto di fiducia incontestabile.

In alcuni ambienti o in particolari cerimonie è ancora possibile assistere al baciamano, che consiste, da parte di un uomo, nello sfiorare appena con le labbra il dorso della mano di una signora. Il baciamano, come segno di sommissione a sovrani e a signori, fu in uso sin dall’antichità. Ne abbiamo una bella descrizione nell’Iliade dove Priamo, supplicando Achille di restituirgli il cadavere di Ettore, gli bacia le mani.

Nell’antichità era un segno di devozione dedicato solo a vescovi e sacerdoti. Ad Indicare proprio la devozione del cavaliere per la sua dama viene ancora considerato un gesto di estrema cortesia e rispetto.

Una menzione particolare merita il saluto militare Durante il Medioevo in Europa i soldati indossavano le armature, elmi compresi, e per farsi riconoscere dai propri superiori o dai loro stessi alleati si portavano la mano sulla fronte nell’atto di alzare la celata, ossia la visiera dell’elmo. Tale gesto rimase in uso anche dopo la dismissione delle armature e degli elmi classici.

Un’altra versione riferisce che il gesto di portare la mano al capo richiami quello dei cavalieri medievali che, prima di affrontare l’avversario, chinavano la visiera, anche in omaggio al nemico che avevano di fronte: Ancora oggi, nell’esercito italiano durante il cosiddetto “saluto al basco” la mano si tiene rigidamente distesa ma leggermente inclinata in avanti, proprio a richiamare la visiera dell’elmo che si chiude.

In onore dei centauri, vorrei parlarvi anche dei saluti del motociclista:

sono il frutto di una tradizione antichissima, che risale persino ai tempi dei cavalieri.

Il primo, e il più importante di essi, è un semplice segno di saluto nato negli anni ’70. Questi avviene con l’utilizzo della mano sinistra, le dita indice e medio, vengono portate a formare una “V”. Questo saluto cambia durante un sorpasso: la mano viene lasciata sul manubrio della moto, mentre è il piede destro ad alzarsi leggermente per salutare il sorpassato. In città poi viene spesso e volentieri utilizzato solo un cenno con la testa, per non rischiare di fare incidenti. Se poi si incontra una moto il cui faro lampeggia, è perché vi è una qualche sorta di pericolo in avanti (ad esempio un autovelox). In tal caso è meglio fare più attenzione!

In conclusione:

ai tempi del coronavirus, salutare o non salutare?

Forse possiamo provare a cambiare le nostre abitudini, magari possiamo mutuare da altri qualche forma di saluto

In India, anziché stringersi la mano, sono tornati al saluto tradizionale: “Namaste“. a mani giunte e con le dita all’insù: Namaste. “È più igienico, è amichevole ed equilibra le tue energie”

In Cina, a due metri di distanza, le persone fanno il tradizionale gesto del gong shou, un pugno nel palmo opposto per salutare.

I tibetani hanno uno dei gesti tradizionali più insoliti per salutare gli altri: sporgono la lingua, anche se sempre a distanza di sicurezza.

Il contatto fisico, di cui si hanno varie forme (per es., contatto dei nasi presso gli Inuit e i Melanesiani), purtroppo non sarà più possibile utilizzarlo fino a quando il virus non sarà debellato definitivamente.

In Giappone tutti i rapporti umani sono basati su una gerarchia nella quale la posizione di ciascun individuo è determinata da diversi fattori, come l’età, il lavoro, l’esperienza, oltre che dal contesto sociale della conversazione. Tale aspetto si riflette anche sui saluti. Ci sono diverse formule, che variano a seconda della confidenza con cui si sta parlando e dal momento della giornata.

L’inchino è una tradizione importante in Giappone. Le persone lo usano comunemente per salutarsi; gli uomini e le donne si inchinano in modo diverso – gli uomini solitamente tengono le mani lungo i fianchi, mentre le donne avvicinano le mani appoggiate sulle cosce, con le dita che si toccano.

- Inchino a 15 gradi. Si tratta dell’inchino più informale. È usato per gli incontri casuali, per esempio se stai andando di corsa al lavoro e vedi qualcuno che conosci o se incontri un amico per strada.

- Inchino a 30 gradi. Il tipo più comune di inchino è eseguito con un angolo di 30 gradi per salutare un cliente o ringraziare qualcuno. Usato spesso negli ambienti di lavoro, non viene usato agli eventi formali.

- Inchino a 45 gradi. Si tratta dell’inchino più formale. Indica una gratitudine profonda, un saluto rispettoso, una scusa formale, la richiesta di un favore e così via.

L’inchino è accompagnato da una formula verbale, che vi risparmio, infatti ve ne sono circa 30, ma quelle più usuali sono una decina

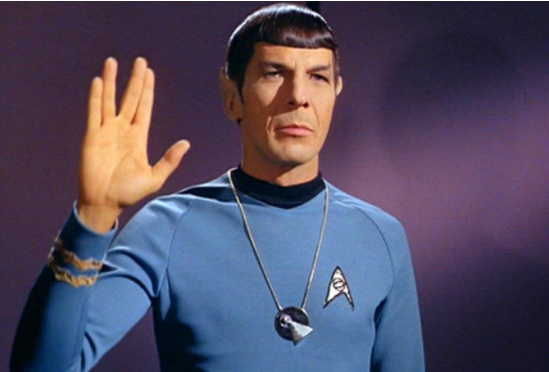

Si potrebbe anche prendere in considerazione il cosiddetto “east coast wave” proposto dalla prima ministra neozelandese Jacinda Ardern, nel quale si mima a distanza una stretta di mano con relativo squotimento, ma nulla è più intenso, carico di pathos e liberatorio del Saluto Vulcaniano di Star Trek “ Lunga Vita e Prosperità”